Vollversammlung der Bündnispartner von Land-Innovation-Lausitz

24.11.2025

Am 19. November 2025 fand die jährliche Vollversammlung der Bündnispartner von Land-Innovation-Lausitz (LIL) in Cottbus statt, die über die Jahre einen wichtigen Pfeiler der Bündnisstruktur darstellte.

Einleitender Rückblick auf die Entwicklung von LIL

Einleitend blickten wir zurück auf ca. sechs Jahre Land-Innovation-Lausitz (LIL), die durch die Förderung im WIR!-Programm des BMFTR möglich waren und zogen eine erste Bilanz: in einer ca. einjährigen Vorbereitung wurden die thematischen ‚Leitplanken‘ von LIL definiert – nämlich die Entwicklung der Lausitz zu einer Modellregion für die Anpassung der Landnutzung an den Klimawandel mithilfe innovativer Technologien und nachhaltiger Nutzungsformen auf bioökonomischer Basis.

Im April 2019 fiel dann der Startschuss für LIL, eine erfolgreiche Zwischenevaluation Anfang 2022 brachte die Gesamtfördersumme auf die im WIR!-Programm maximal möglichen 14,2 Mio. Euro. Kurz davor wurde auch die Governance des Bündnisses erweitert – seit August 2021 liegt die Führung des Bündnisses in der geteilten Verantwortung von Leibniz-ZALF und BTU CS, jeweils vertreten durch die Sprecher Prof. Frank Ewert (Leibniz-ZALF) und Prof. Michael Schmidt (BTU CS). Insgesamt wurden über die Gesamtlaufzeit von sechs Jahren 25 Projekte durchgeführt, wobei mehr als 60 Partner aus Forschung, Wirtschaft, Landwirtschaft, Politik und Verwaltung zusammen an der Umsetzung der Ziele von LIL beteiligt sind.

Vorstellung der kürzlich abgeschlossenen und aktuell laufenden Projekte

Aus 14 noch laufenden oder in diesem Jahr abgeschlossenen Projekten wurden die zentralen Ergebnisse vorgestellt und offen gebliebene Forschungsfragen diskutiert. Folgende Vorhaben haben Bilanz gezogen:

- BodenOrg – „Verbesserung der Bodenqualität auf marginalen Standorten in der Lausitz unter Verwendung von Bodenhilfsstoffen“

- Trüffel-Management – „Management und Vermarktung einer Trüffelplantage in der Niederlausitz (Brandenburg)“

- AgriNose – „Elektronische Nasen für das Monitoring landwirtschaftlicher Flächen basierend auf miniaturisierten Arrays von Affinitätssensoren“

- MEFAP – „Transdisziplinäre Mehrfachnutzung von Rohfaser und Rohprotein klimaresilienter Fruchtarten über selektive Ernte- und Aufbereitungsverfahren in ressourcenschonenden Farming-Systemen mit Recycling des Stickstoffs“

- Robi – „Die Robinie als Rohstoffpflanze für industrielle Anwendungen“ ist das jüngste Projekt in LIL, das noch bis zum 31.12.2026 gefördert wird.

- iEnergy Solutions – „Integrative Energielösungen in der Landwirtschaft und nachhaltige Landnutzung in der Lausitz“

- AgroWert-Regio – „Teilhabegestützte Wertschöpfungsketten mit Agroforstprodukten für eine klimaresiliente Landnutzung“

- LIL-KliBioTo – „Landschaftsinnovationen in der Lausitz für eine klimaangepasste Bioökonomie und naturnahen Bioökonomie-Tourismus“

- LIL-SME – „Strategie- & Managemententwicklung für die Welterbeinitiative der Lausitzer Tagebaufolgelandschaft“

- LIL-PARTIKUL – „Partizipative Dokumentation der materiellen und immateriellen Bergbaukultur und Entwicklungsperspektiven für die Bioökonomie im Lausitzer Braunkohlerevier“,

- LauMon – „Monitoring der Landschaftsraumoberflächen und Biodiversität mittels Drohnen- und Satellitendaten in der Modellregion Lausitz“

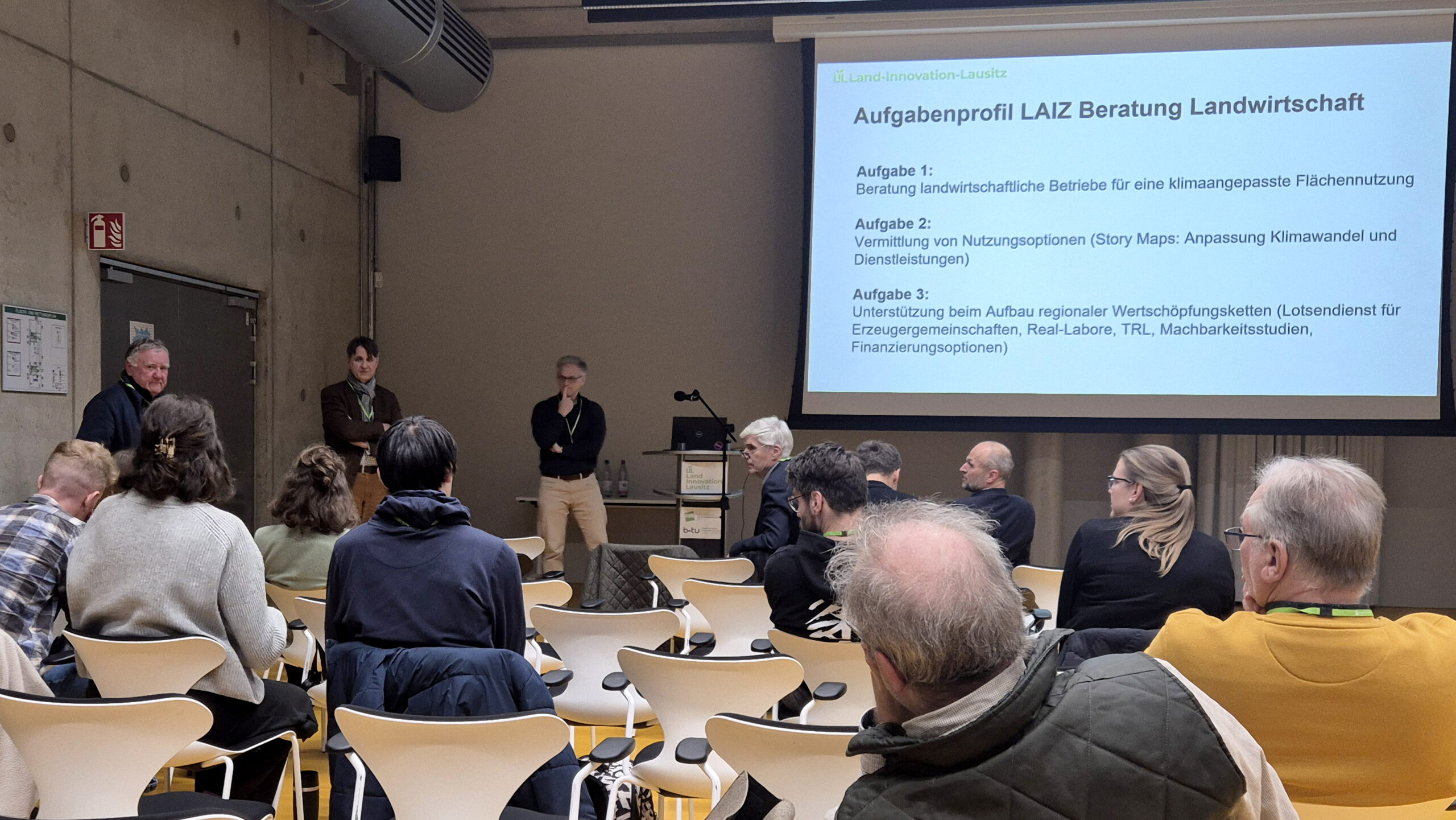

- LAIZ – „Lausitzer Agrar-Informationszentrum, AgroWert-Regio – Aufbau von Wertschöpfungsketten mit Agroforstprodukten aus der Lausitz“

Highlights aus den Projekten waren unter anderen:

- Die Weiterführung des thematischen Ansatzes der ‚künstlichen Nasen‘, weiterer Ausbau der technischen Lösungsansätze in einem Folgeprojekt und absehbar die Option einer Ausgründung in den kommenden Jahren;

- Die Ergebnisse zur technischen Machbarkeit von Doppelbeerntung und –nutzung einer ganzen Reihe faserhaltiger Nutzpflanzen sowie ihre z.T. überraschend gute Eignung für die industrielle Weiterverarbeitung, z.B. in der Papierherstellung;

- Die (öffentlichkeitswirksamen) Perspektiven, die sich für die Region mit Konzepten des ‚klimaangepassten Tourismus‘ ergeben;

- Den Erkenntnissen zu Verbraucherverhalten und Kaufmotivation, wenn es um die Vermarktung von Produkten aus klimagerechtem Anbau geht, sowie den daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen.

Abschließend traten alle anwesenden Teilnehmenden des LIL-Bündnisses gemeinsamen in den Austausch zur projektübergreifenden Betrachtung, zu Entwicklungsperspektiven und weiteren Kooperationsmöglichkeiten sowie den konkreten nächsten Schritten. Dabei war der Blick sowohl auf Anbausysteme und Wertschöpfungsketten als auch auf die Verknüpfung von Bioökonomie und Biodiversität gerichtet. Außerdem wurden die Möglichkeiten der Forschung im Reallabor-Modus für die verschiedenen Themenrichtungen von LIL angeregt diskutiert.

Fotos: Tanja Kollersberger | ZALF